文│姚明强

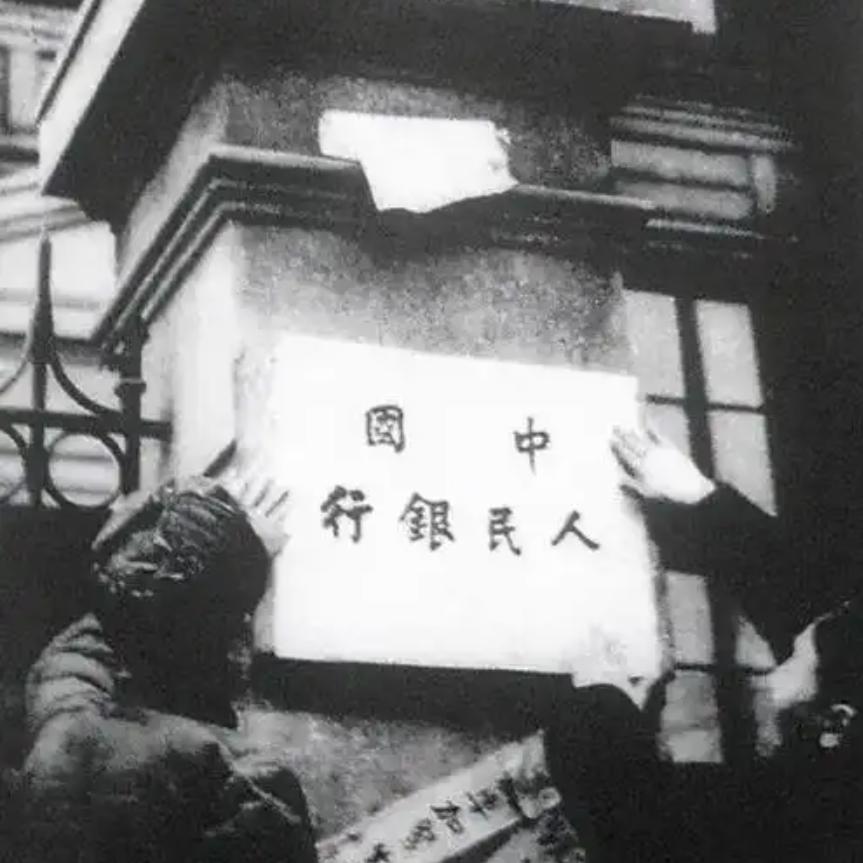

1950年代,是艰难起飞又朝气蓬勃的火红岁月,上海的银行业以中国人民银行上海分行为引领,承担了革故鼎新、重新布局,为上海经济建设服务的重大任务。一方面,需要对“四行二局”及更多私营银行钱庄等作出资源的归并调整和人员培训;另一方面,需要积极向社会招募、吸纳新生力量。我的父母亲就是在这样的形势下,各自经过培训考核,于50年代初进入人行上海分行工作。

PART

1

入行,搬进红庄集体宿舍

1951年6月,我父亲姚来鑑经培训与考试,被人行上海分行录用,分配在人事室干部科任甄选组练习员;三个月后,调入新设立的人行上海分行干部训练班,在人事组任干事,时年23岁。

干训班创建伊始,办班地点设在法华路(1965年改名为新华路)315号,这是一幢典型的英国乡村别墅式建筑,建造于1930年代,建筑面积1725平方米,用地面积2422平方米,尤其是它的花园绿地近2000平方米,中间是大片草坪,四周围绕雪松、桂花、香樟等树木,营造了一片宁静的绿色空间,是法华路、番禺路“哥伦比亚圈”住宅群中的经典之作,处在著名的“外国弄堂”的中间位置。

为了更好开展办班的管理与服务工作,银行干训班领导专为单身员工配备了集体宿舍,地点就在离此不远的红庄。

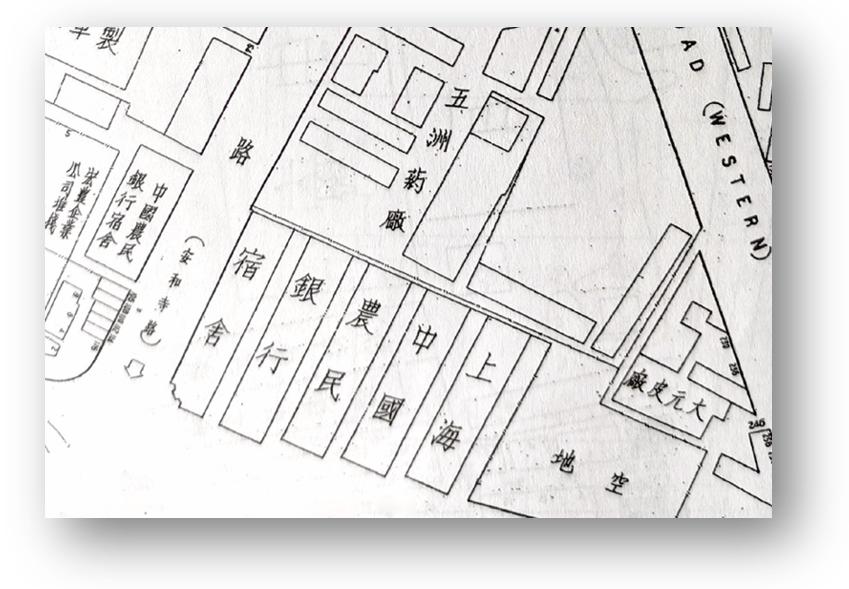

中国农民银行宿舍(南红庄)地图

红庄是由中国农民银行出资,于1945至1947年间建成的40幢新式里弄住宅群,用作银行员工宿舍。其因外墙红砖的特点而得名,分布在以番禺路为中心、法华路的南北两侧,分别称为“南红庄”和“北红庄”。1949年5月30日以后,新成立的人行上海分行受权陆续统管起上海原各家银行的业务、资产和人员的整合,自然也接管了红庄的房产管理。

到新部门干训班工作才一个月,我父亲就申请到了集体宿舍的一个铺位。他与其他三名同事,高兴地住进了位于南红庄的番禺路591弄55号。他很珍惜这个机会、这份温暖;当年由地区派出所签署的户籍管理“迁入报告书回执”,他精心保存至今。“迁入报告书回执”中所录的户主朱文熊,当时担任上海分行干训班第一期第二队的辅导员。

当我探访南红庄时,隔壁闻声走出来的老年居民依旧清楚记得,“这里原来都是银行系统员工的宿舍”。

南红庄当年的建筑水准,即使以今天的眼光看来,也是比较考究的。这里5排或三层或四层的楼房,户户是朝南大间,有玻璃钢窗,打蜡地板,北侧还配有面积较大的盥洗室,带有抽水马桶和铸铁浴缸,煤气、自来水也一应俱全。这样的设施对于自小挤在石库门弄堂房子的后厢房里,一家三代六口只住22平米一间房,且无煤卫设施的年轻的我父亲来说,不啻是住宿条件的“一步登天”。

当年与我父亲一起入住宿舍的年轻同事许怀远、徐炳符等人,有的是家在外埠或远郊的“新上海人”(当时的川沙、南汇、松江、嘉定等郊县都还是江苏省管辖的),有的也像他这样市区虽有家却住得十分拥挤的“上海人”。红庄新辟的集体宿舍,是因组织的关心和同事的温暖为这支年轻的队伍“雪中送炭”,解决了住房问题,增添了青春朝气,提高了工作效率,形成了新的凝聚力。

从南红庄番禺路591弄宿舍到法华路315号干训班办学点,只有短短400米的距离。于是我父亲因有红庄宿舍的基本生活保障而无后顾之忧,踊跃参与在晨曦中去法华路上出操的干训班队伍里,在夜月下围坐在315号院子草坪上吟诗唱歌的学员联欢中。他保存的许多照片,忠实地记录了干训班学员在此集体听课学习、修整场地劳动的情景和休闲轻松的集体活动。

我父亲在红庄的集体宿舍住了八个月,在这里参与了第一期与第二期干训班的人事管理服务工作。后因校舍不足,难以适应办班需求,故从1952年5月第三期起,上海分行干训班迁至苏州举办,我父亲也随干训班去了苏州。

1954年6月华东区行撤销后,市分行干部训练班改名为干部学校。1955年干校又从苏州迁回上海。

PART

2

成家,中行别业乔迁新禧

中行别业原是中国银行专为本行员工和家属建造使用的大型宿舍区,始建于1923年,之后又几经改建扩建。小区内不仅建有50多幢不同式样的住宅建筑,还配建了绿化园地。有可举办盛大活动和供职员举办礼仪的大礼堂,还有球场、乒乓室、小学、戏剧室、图书馆、粮油供应、百货合作社、食堂、理发室和公共浴厕等公共服务建筑。它被称为上海近代史上第一个具有社区概念的生活小区。

80号住宅属于抗战胜利后为应对大批银行人员从大后方复员返沪之需而于1946年改建的,因而被称为“新公寓”。这是拆除原74号楼后,在原址扩建成混合结构的五层楼公寓,分两排10个单元(71—80号),一梯两户,每户三间,供普通职员居住。当年这批楼房号称上海沪西地区最高的住宅楼房,在屋顶平台上可以直接看见外滩的大楼。我父母新婚搬入时,这批房屋的房龄还不到10年。

甫结夫妻,就得到单位分配婚房的待遇,这在当时也是令人羡慕的。我祖父就感慨道,他来上海谋生几十年,就职过不同的公司,至于家庭住房之事,一直只能靠自己想方设法。解放后,二儿子进了人民银行,单身时能住进集体宿舍,结婚后还能分到婚房,这样好的待遇是过去做梦也不敢想的。

中行别业的生活环境很好,各项民生服务周全,而且离延安中路铜仁路口的干校路途也不远,但因母亲产假结束后就要上班,为了能让祖母代为照看襁褓中的我,父母在中行别业住了不久就搬到文元坊祖父家,挤住在22平方米的后厢房,而中行别业的房子,只能暂时空关着。

PART

3

调房,凤城二村四世同堂

很快,经过上级审批,一份编号为“难字申请书新17号”的“中国人民银行上海市分行职工迁入宿舍/出租/租赁房屋凭证”开出。1957年7月,我们全家从年已八旬的太婆到刚满一岁的我,喜迁新居,搬入位于杨浦区本溪路100弄的13号门栋三楼。一家七口,四世同堂。凤城二村位于沪东地区的城郊结合部,搬到新居后,父母去延安中路分行干校上班的路途要比从旧居去上班远了二倍,且公交也不太方便,需要几次转车;但家庭居住条件的改善和四世同堂的相互照顾之利还是大大抵消了上班路远带来的不便。

凤城二村的住房均为尖顶,砖木结构,木质地板楼梯门窗,朱漆饰成。我家分得的是三层楼房中的三楼东首,南北二间,合约30平方米。每间都有不同朝向的两扇木框玻璃大窗,采光好,通风畅,房间照得亮堂堂的。楼房周围遍栽树木,绿化宜人。夏日我家穿堂凉风习习,在家就能乘凉。

新居里抽水马桶、自来水和煤气灶一应俱全。这些在过去只有高档居住区才有的生活设施,入住工人新村的普通职工在人民政府的关怀下都能享受到了——从此告别煤球风炉、蒲扇、引火柴,告别马桶“拎出来哦”的晨间“功课”,我母亲在回忆录里由衷感激干校领导:“这是组织上的关心。”

我的父母只是分行干校的普通职员,能够在短短几年内,在住房方面得到组织的多次照顾,享受到如此的“待遇”,并非有什么特殊关系;当年,分行设立住房调配小组,对于员工住房的分配,确实是从实际困难程度出发,作出了“公正、公平、公开”的安排。

据我父亲所述,我家所在的13号门栋,是由人行上海分行按每一间住房1000元的标准贴资,由建筑公司统一建设,建成后全部定向交由人行上海分行分配给本系统的职工;但产权性质仍属公房租赁,由房产公司管理,每户按时缴纳房租。分行不仅集资建造凤城新村的楼栋,定向分配给行内职工居住,还在房租上给予补贴。1957年时的公租房房租标准为每平方米0.25元。我父亲在笔记本中记有当年的房租信息:两间房约30平方米,月租金为7.51元。其中,单位补贴4.26元(计入工资单),自付3.25元。这补贴的部分约占我父亲月薪的9%。

我后来年齿渐长,乃知北京人有“大院”之说,及至形成了“大院文化”。由之来看,我们当年所居住的门栋户主与孩子两代也因着市分行的参建与分配的背景,而形成了银行系统家属院独特的亚文化圈。相邻居住的户主中,以在杨浦、虹口和黄浦区办工作的为多,彼此都有一定的了解乃至熟悉;而他们的孩子——“行二代”们,每家少则两三个,多则六七个,不少都是小学、中学的同班同学,一起在“小小班”温课,一起在楼外刮刮片、打弹子、跳皮筋、做游戏,还各家串门,过从甚密。这样的邻里和谐风气,氤氲了十年。

长按识别下方二维码即进入

“上海市银行博物馆”官方公众号。