在十二生肖里,蛇是唯一的爬行动物,显得格外特别。除了虚构的龙和属于鸟类的鸡,其他生肖都是哺乳动物。提到生肖动物,大家对老虎、兔子等都很熟悉,但蛇呢?它似乎总是让人“谈蛇色变”,滑溜的身体、吐信子的样子,甚至毒牙,都让人感到害怕。

图片来源:chinesenewyear.imgix.net

但蛇真的那么可怕吗?它为何能成为十二生肖之一?其实,蛇在中国文化里有着悠久的历史和丰富的象征意义,或许我们真的需要重新认识它。

图片来源:chinesenewyear.imgix.net

汉字“蛇”的双重渊源

说到“蛇”这个汉字,其实它背后藏着不少有趣的故事。就像很多常见的汉字一样,当我们仔细观察它的结构时,会发现一种陌生又熟悉的感觉。“蛇”字左边是“虫”,右边是“它”。大家都熟悉“它”今天的意思,但在甲骨文中,“它”是个象形字,弯弯的形状,一看就知道是蛇。

而左边的“虫”字也很有意思。如今,“虫”通常指昆虫或其他无脊椎动物,但它的原始来源也是象形字,最初描绘的是一条抬头、翘尾的蛇。

到了战国时期,人们在“虫”字的基础上加上声旁“兀”,形成了“虺”(huǐ)字,意思是毒蛇,后来泛指蛇类。所以,“蛇”字的左右两边都源于象形文字,都与蛇的形象有关,这可以说是古人对蛇特征的双重认可。

“蛇”的字形演变

传统中国文化中蛇的正面形象

蛇在中国文化中并非只有负面形象。在去年“龙年说龙”中,我们就提到过,以闻一多先生为代表的学者认为,龙的形象可能起源于蛇。东汉思想家王充在《论衡》中提到:“龙或时似蛇,蛇或时似龙。龙鳞有文,与蛇为神。”意思是蛇可以被视为龙的化身,甚至被称为“小龙”。

图片来源:dashangu.com

东汉末年儒家学者郑玄在《尚书大传》也说“蛇,龙之类也,或曰:龙无角者曰蛇。”

图片来源:img.freepik.com

到了南朝刘宋时期,史学家范晔所编撰的、记载东汉历史的纪传体史书《后汉书》中,也提到“夫龙能变化,蛇亦有神,皆不当死”。这些都说明蛇在当时“沾着龙的光”,被视为神圣的存在。

©画意人(ZCOOL站酷)

当然,还有中国上古神话中的人类始祖伏羲和女娲,他们都是半人半蛇的形象。

伏羲女娲图

新疆维吾尔自治区博物馆

山东嘉祥出土汉画拓本

山东博物馆

图片来源:p5-tt.byteimg.com

图片来源:shchm.org

而四方神兽之一的“玄武”,更是龟蛇合一的形象。这些都体现了蛇在中国文化中的崇高地位。

图片来源:悠船AI

汉高祖斩白蛇像 河南商丘市芒砀山景区

《捕蛇者说》萧瀚与范曾合作作品

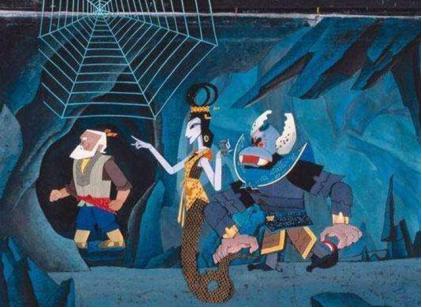

《葫芦兄弟》上海美术电影制片厂

《葫芦兄弟》上海美术电影制片厂

《白蛇传》连环画 上海人民美术出版社

总之,蛇在中国文化中既有负面形象,也有正面形象。这些故事和传说,既反映了人们对蛇的敬畏,也展现了文化的多元性。

那么在世界各国的文化历史中,蛇的“风评”又如何呢?请期待下一篇“蛇年说蛇”吧!

作者 何鑫

上海自然博物馆(上海科技馆分馆)

自然史研究中心

研究员

科学审核 余一鸣(上海自然博物馆展教中心 副研究馆员)

编辑 YYM、一星期

封面及文内图片来自版权图库及作者

使用可能引发版权纠纷

如需转载原创图文请留言