点击蓝字

关注我们

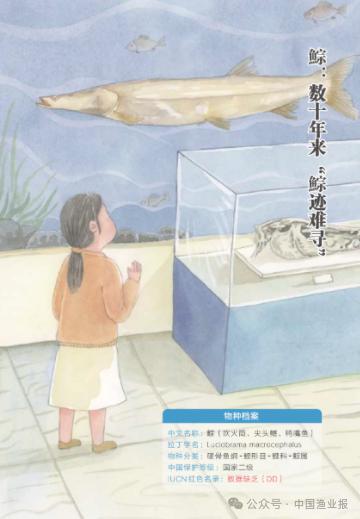

中文名称:鯮(吹火筒、尖头鳡、鸭嘴鱼)

拉丁学名:Luciobrama macrocephalus

壹

凶猛的“吃货”

鯮的性成熟年龄在5龄以上,生殖期为4~7月,产漂流性卵,鱼卵需要在动力水生环境中,漂流数百千米才能有效孵化,而刚孵化出来的幼鱼还需要继续漂流两三天才具备主动游泳的能力。

水中巨怪 难逢敌手

贰

由于鯮性情凶猛,喜欢独居,因此渔民一次通常只能捕到单独一条,很少发生一网收获两尾鯮的情况。

叁

鯮迹难寻 何时再现

信息来源:中国渔业报

崇明公众号

崇明科普 科普你的生活

崇明区科学技术协会

▇ 扫码关注我们