《我们的红山:动物园里秘密》

野生动物救护

在红山,动物们展现出自信与光芒的背后,深藏着一幕幕鲜为人知的动人故事,《我们的红山:动物园里的秘密》系列纪录片从一个个故事的主人公出发,再一次呈现前行的路上他们的思考和体悟。

第二集将镜头转向了野生动物收容救护中心,这里是许多受伤、生病动物的希望灯塔。红山的野生动物救护工作,是现代动物园社会责任的一个重要体现。从深夜里的一通电话开始,充满着紧张与期待的故事逐一展开。

六月末的一个夜晚,从红山北门保安亭望向园内主干道,弯道尽头斜坡上出现一点车灯,慢慢变大且晃眼,这是野生动物收容救护中心的工作用车。救护中心饲养员邹莉媛接到保安电话后赶来,开箱检查、签字。

三个月下来,装订成册的《红山森林动物园接受救助动物记录表》已经是厚厚的一本。最新的一则备忘上写着:一个小鸟受伤,好心市民。

雏鸟季, 一天最多接到了109只鸟-------------------------

每年四月至七月,是鸟类繁殖的高峰期,对于救护中心的饲养员来说,这也意味着最忙碌的“雏鸟季”来临。在这段时间里,救护中心常常会迎来大量的雏鸟和鸟蛋,最多的一天接收到109只。整个“雏鸟幼儿园”排满了鸟笼和婴儿箱,到处都是各种鸟叫声。

有只乌鸫雏鸟在婴儿箱里微微发抖,它原本住在大树侧枝巢里,春天园林工人修剪树木时锯断树枝,鸟巢倾落,同巢雏鸟送来不久就去世了,只剩它存活下来。

每年因树木管理导致雏鸟落巢、大鸟弃巢的现象不少,救护中心接收的雏鸟很多都来源于此。

雏鸟离开亲鸟,需要更精细的育雏条件才能存活,每种鸟、每只个体各阶段状况和需求不同,饲养员也只能依靠摸索出来的经验,去模拟亲鸟的育雏条件。

救护中心主管陈月龙每天要给雏鸟婴儿箱调温湿度,按物种、年龄和状态准备食物。有的喂幼虫,有的喂泥鳅,流食最复杂:营养、配比、粘稠度都得调整。他用注射器推筒抽流食喂鸟,雏鸟们张大嘴、挥翅膀、探脑袋叫着。他喂完一轮再重复两三次,再喂下一窝,直到喂饱所有鸟。

食谱要根据物种成长情况变化,比如灰头麦鸡长到一定程度要加几种虾,保证钙磷比理想,不然腿生长就易出问题。

被误捡的鸟蛋------

正在婴儿箱里养育的,是两只灰头麦鸡,它们是在救护中心的恒温水床里孵化出来的。

繁殖季送来的鸟蛋太多,孵蛋器不够用,新买装置还没送到的情况下,饲养员们就做了张简易恒温水床应急。找个泡沫箱,下面放带温控的加热板,上面用密封袋装水,温度设为37.8度,箱内温度降低0.1度加热垫就工作,高于0.1度就停止加热。

恒温水床里有麦鸡的蛋,还有斑头鸺鹠、银喉长尾山雀、红头长尾山雀等鸟蛋,大多是市民误拾后送来的。

误拾情况常有,像灰头麦鸡常在水边荒地繁殖,蛋壳保护色像石头,易伪装,但也因此易被误捡。孵蛋时,亲鸟见人靠近会飞出来引开注意力,等人走了再返回。

有的市民不了解麦鸡习性,以为亲鸟弃巢就把蛋捡走带回家孵或送到救护中心;有的人为了拍照用微距镜头贴近鸟蛋,亲鸟看到后认为鸟巢受到人为干扰,于是产生弃巢行为。

野外遇鸟蛋,最好的方法就是不要接近,不要捡拾。

原则上,鸟蛋并不在野生动物救护的范围内。但是面对着这些有可能诞生的生命,饲养员难以弃之不顾。一来二去,救护中心接收到的鸟蛋越来越多。饲养员范梦缘、陈璇和同事们每日轮岗,定时翻蛋和观察。

范梦缘来救护中心不久,这是她经历的第一个雏鸟季。值班日的8:30,她会准时到恒温水床前检查蛋体,用手电筒照或着做浮水测试。

当时市民送来四枚麦鸡蛋,两枚顺利孵化,一枚早早通过浮水测试判定为发育停止,只剩一枚有生命迹象但迟迟未出壳。有天范梦缘听到这枚蛋有琢壳声,决定如果第二天还不出壳,就开个小口,防止它在蛋中窒息。

第二天,范梦缘给这枚蛋做浮水测试时,发现已经没有心跳了,她用镊子小心地在蛋壳上开洞,发现里面长满了白毛。

救护中心接收鸟蛋存活率不高,人类始终无法代替亲鸟孵化。鸟蛋在运送过程中会遇到颠簸,温湿度也无法保证,停育的风险很高。

对于这枚麦鸡蛋情况,范梦缘分析,可能是我们对物种了解不够,没能提供合适的发育条件,也有可能是疾病原因。

填补本土物种信息的空白---------------

救护中心每年大概会接收1000多只动物。

外国物种的资料相对丰富,有助于饲养员借鉴、参考。而本土物种,详细资料反而很难找,基础信息基本是一片空白,这让本土物种救护工作的难度陡增。

2021年,红山动物园的本土物种保育区建成了。救护中心那些没办法放归自然的本土动物,就陆续搬到了这个新家。从水体到湿地,再到山林,不同生活环境的动物都有了各自舒服的生活空间。

这样一来,饲养员也有机会在更接近自然的条件下,通过长期饲养这些本土动物去了解它们的基础信息。

偶尔,救护中心会救助到鼬獾。这种动物体型小,行动又隐蔽又迅速,在野外很难碰到,更别说跟踪研究了。相关信息和经验的缺乏,让救护中心很难快速准确地判断它们的身体状况。仅凭每次救护的短暂时间,也没法充分了解这个物种。

鼬獾搬到本土区繁殖后,陈月龙和本土区饲养员张晓桐记录了幼崽的大小、毛发生长情况、出窝时间、体重增长等数据。以后我们再救助到鼬獾幼崽时,对比这些数据,就能知道它们处在什么阶段。比如是得吃奶,还是能吃固体食物了;是还没出窝,还是能跟着父母短距离活动了。

这对野生动物救护工作帮助可太大了,在积累数据和经验的同时,也慢慢填补了本土物种信息的空白。探讨物种保护,原本就是动物园的核心工作。

有学校,有老师,有考试-----------

每年春天,救护中心都会收到好多猫头鹰雏鸟。这时候,救护中心会设置一个固定笼舍,叫“猫头鹰学校”,让它们在这儿训练、生活,为日后放归做准备。

在40多双眼睛齐刷刷的注视下,陈月龙把食物放在高低不同的栖架上。饲养员通过调整食物大小、类型和位置,再定期轰飞,就能训练和考核雏鸟捕食、飞行等基本生存能力。

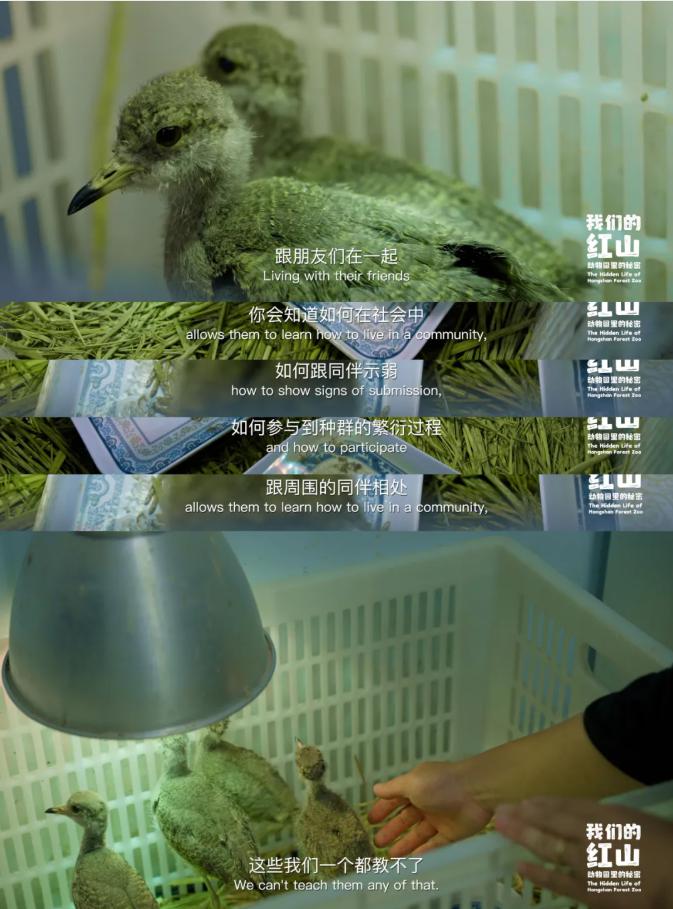

不过,培养雏鸟社交能力才是“猫头鹰学校”的“立校之本”。

人工育雏长大的动物跟外界接触有限。救护中心把同类的雏鸟们放在一起,让它们成长中有机会相互接触,这样它们就能明白怎么跟同伴相处、示弱,以及参与种群繁衍,而这些人类教不了。

把动物救活, 只是野生动物救护第一步--------------------------

放归猫头鹰那天晚上,我们借着月光,打着手电,走向城市山林深处。这片区域,曾经还监测到过貉、獐子、黑鸢和水雉。

救护中心救助过10种猫头鹰,包括北鹰鸮、红角鸮,还有“猫头鹰学校”的主力军斑头鸺鹠。它们对城市接纳度很高,在城市里的数量比想象中多。

救护中心曾统计过斑头鸺鹠雏鸟的救助地点,很多分布在南京人口密集区。这些顶级捕食者的存在,意味着城市生态系统相对完整。

但为什么有这么多猫头鹰雏鸟需要救助?这比例正常吗?是它们的巢出了问题?还是其他什么原因导致的?

随着野生动物救护工作深入,把动物救活对于救护中心来说只是第一步,追根溯源,找出野生动物在城市中遇到的困难,是必须重视的环节。让它们在城市里活得更好,才是更重要的目标。

一个小番外 回归到植物,回到生态多样性的基础------------------------------

放归动物的时候,饲养员会根据不同季节,采集各种植物种子,带回救护中心培育。我们把动物粪便和部分垫料用作培育植物的天然肥料,这样就形成了救护中心的生态微循环系统。等植物长大,一部分种到本土区,一部分种回野外。

植物是生物多样性的基础,随着本土植物和其他植物种类增多,会吸引更多昆虫和动物。

在深入探寻救护工作根源的过程中,救护中心更关注整个生态系统的建立和生长发育。从植物入手,修复生态,建立救护工作闭环。

《我们的红山:动物园里的秘密》系列纪录片陆续更新中,欢迎大家多多评论转发呦~