作为一个海洋大国,我国拥有约300万平方公里的海域和18000公里的海岸线,海洋资源相当丰富。随着我国综合国力的增长和国际形势的变化,发展海洋事业、建设海洋强国的重要性和紧迫性日益突出,海洋工程科技被正式列入国家中长期科学和技术发展规划。深海工程装备设计研发领域曾是制约我国海洋工程科技发展的一大瓶颈,系统性提高设计研发能力、突破关键技术,已经成为我国海洋装备产业和深海资源开发事业的必由之路。

抢占先机,高端切入

深海自然环境条件严酷,作业平台必须具备进入恶劣海洋环境作业的能力。深海工程问题是我国海洋工程学术界和工业部门的热点,其核心是深海平台的安全性。但过去国内对深海工程施工过程的研究较少,结构物下水、拖运、施工、安装等相关问题的研究也不充分,可供参考的经验相当有限。

2008年底,黄曌宇以博士学位从上海交通大学毕业,进入了上海振华重工(集团)股份有限公司。当时,自升式海洋平台在波浪作用下易产生较大的动态效应是其向深水发展的一大瓶颈问题。面对难题,黄曌宇带领团队一头就扎进了针对自升式海洋平台向深水突破的探索,这一探就是十余年。黄曌宇和他的团队历经了无数的困难和挫折,在日夜鏖战、潜心研究后,他们终于发现了动态效应机理的关键所在,掌握了自升式海洋平台向深水发展的“钥匙”。

打造利器,筑梦深海

找到了方向后,黄曌宇团队的目标变得清晰了起来。经过数年努力,黄曌宇团队探索出了一种动态放大因子的分析方法,用以改善动态效应。论文得到了SCI和EI的收录,其研究成果最终应用在了国家重点工程港珠澳大桥建设中的抛石整平船、风电安装平台和系列化的钻井平台上。而这项成果并不仅限于此,它为自升式海洋平台向深水发展打开了大门。

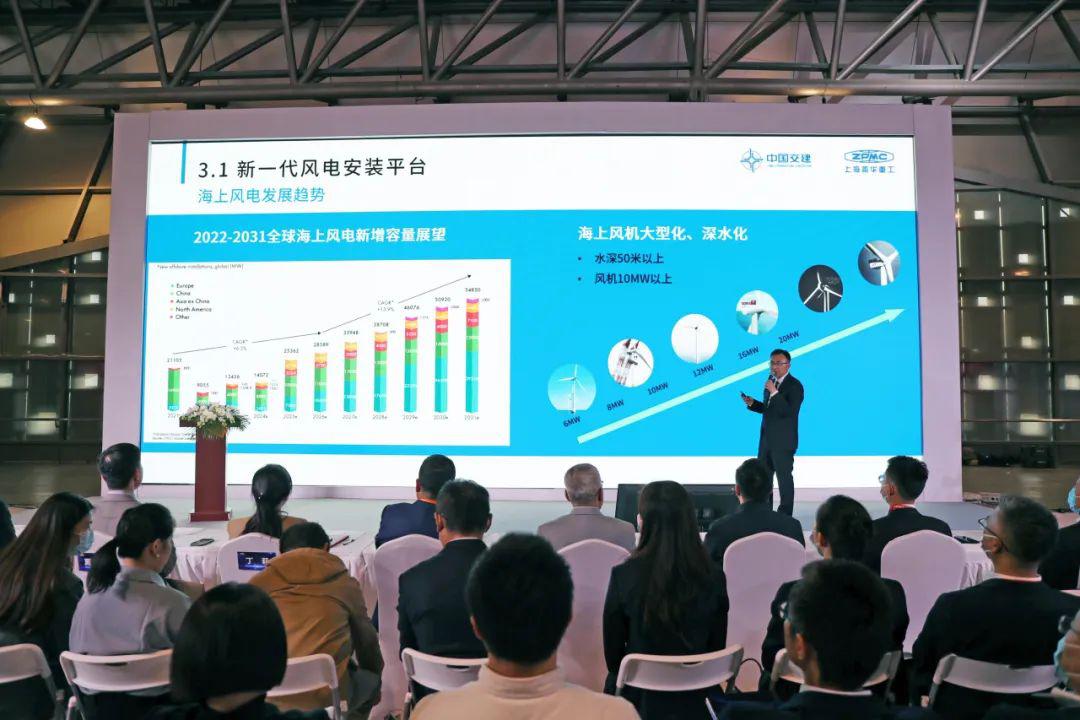

黄曌宇和他的团队在初创佳绩后并未停下脚步,而是选择继续踏上不断推进技术创新,将研发成果产业化以应用于实际工程的漫漫长路。从国家重点工程港珠澳大桥建设的抛石整平船和管节沉放船到具有国内自主知识产权的自升式钻井平台;从800吨风电安装平台,到国内首艘2500吨级新一代海上风电平台,再到国内最先进的超深水铺管船,各类大型海工项目都能看到黄曌宇和他的团队忙碌的身影。

黄曌宇并未止步于已经取得的成果,仍积极探索新的研究领域。他坚信科技创新既非一朝一夕,也非一劳永逸,还有很多问题需要他们去解决,还有很多难关等着他们去攻克。在接下来的时间里,他们先后攻克了深水桩腿设计、大容量风电平台轻量化设计等重难点问题,自升式平台深水发展的“卡脖子”技术被他们一一拿下,有力推动了风电平台向大型化和深水化方向进步,为国内海工装备向高端化发展夯实了基础。在此期间,他也被授予“上海市优秀技术带头人”“中国交建十大杰出青年”等荣誉称号。

迎接新挑战,步步踏高峰

“圆柱式桩腿类平台升降装置”“2000吨海洋风电安装平台关键技术研究与示范”“3500吨吊重深水大型海上风电安装平台设计关键技术研究”“深水铺管船双铺管系统与起重机协同作业技术研究”“三心合一理念”,大量发明和创新项目及创新理念在黄曌宇和他的团队的研究中诞生,为智慧海洋工程装备理念的实现奠定了坚实的基础。“一日一钱,千日千钱;绳锯木断,水滴石穿”,正是凭借这种持之以恒的精神,黄曌宇和他的团队才能取得如此辉煌的成就。展望未来,他将如过去十五年一般,保持始终如一的初心,步履不停、年复一年地钻研,继续为我国海洋工程装备的高端化、智能化、绿色化付出不懈的努力。