我们所能见到的世界,全都源自光与影的配合。光能照亮一切,影让万物层次分明。而在暗夜的微光中,皮影伴着锣鼓声慢慢苏醒。单凭一张嘴,诉说千古事;仅靠一双手,舞动百万兵。光影之下的皮影拥有了灵动的生命力。

2011年,中国皮影戏被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。承载着丰富的文化内涵和民族情感的皮影艺术,也是中外文明交流互鉴的一座特色桥梁。

今天就带领大家走入皮影的世界,了解皮影的发展历史和地域特色,感受皮影在光影之下的魅力。

皮影戏的发展

汉朝·起源

两千多年前,汉武帝爱妃李夫人染疾故去,武帝思念心切神情恍惚,终日不理朝政。大臣李少翁一日出门,路遇孩童手拿布娃娃玩耍,影子倒映于地栩栩如生。李少翁心中一动,用棉帛裁成李夫人影像,涂上色彩,并在手脚处装上木杆。入夜围方帷,张灯烛,恭请皇帝端坐帐中观看。武帝看罢龙颜大悦,就此爱不释手。这个载入《汉书》的爱情故事,被认为是皮影戏最早的渊源。

南北宋时期

▲北宋 振童傀儡图

日本东京国立博物馆藏

▲宋代 百子嬉春图

北京博物馆藏

画中出现了皮影戏棚

在北宋时,中国皮影戏已经极为成熟,在中国传统戏曲表演尚未发展成熟之际,宋代的皮影戏已能表演完整、生动的三国故事,一些记载宋人生活的著作如《东京梦华录》《梦粱录》《武林旧事》等,都述及宋代(主要是南宋)皮影戏的盛况,除了一些有名的艺人,南宋杭州甚至有「绘革社」的皮影戏组织出现。

金朝至元朝时期

▲金代 山西繁峙县岩山寺壁画

儿童弄影戏图 局部

元代创建伊始,就不断向西扩张。皮影艺人随着蒙古军队西征,皮影也一路向西传播。据载当时皮影已作为军队内部的娱乐活动。山西省孝义县旧城东1955年发现的元大德二年(1298年)墓,在墓口两侧绘有纸窗人影的壁画,并写有“乐影传家,共守其职”的字样。金元皮影戏承袭宋代,时见遗迹。例如,1980年在山西省孝义县榆树坪村发现的金正隆元年(1156年)墓里,有皮影头像壁画。山西省繁峙县岩山寺文殊殿金大定七年(1167年)壁画则绘有一幅儿童弄影戏图,这是金代影戏传到北方边远地区的写照。

明朝时期

▲明代 马王成圣云朵子 灰皮影

西安明清皮影艺术博物馆

▲明代 陕西凤县 龙

▲明代 蜈蚣 灰皮影

皮影戏在明代是一个普及性的表演艺术,所以,小说所描写的社会生活中亦有所反映。因皮影戏被人们高度认同,它的功能就不仅仅是满足娱乐需求,还有酬神祭祀的作用。明朝影戏初步形成了地方流派,滦州、江浙、山东、陕西、山西、云南等地的皮影艺人结合当地的人文风俗、民间曲调,各自创新,从而形成了不同于他地的特色。

清朝至民国时期

▲清代 满族迎亲轿子 辽宁皮影

从清人入关至清末民初,中国皮影戏艺术发展到了鼎盛时期。很多皮影艺人子承父业,数代相传。无论是从影人造型制作、影戏演技唱腔,还是从流行地域上讲,都达到了历史的巅峰。当时很多官第王府豪门旺族乡绅大户,都以请名师刻制影人、蓄置精工影箱、私养影班为荣。

▲清代 皮影戏场景

▲清/民国 打虎收孝

成都博物馆藏

在民间乡村城镇,大大小小皮影戏班比比皆是,一乡一市有二三十个影班也不足为奇。无论逢年过节、喜庆丰收、祈福拜神、嫁娶宴客、添丁祝寿,都少不了搭台唱影。连本戏(连续剧)都要通宵达旦或连演十天半月不止,一个庙会可出现几个影班搭台对擂唱影,热闹非凡,其盛状可想而知。

皮影戏的制作

▼上下滑动查看更多

01

制皮

将挑选好的皮在洁净的冷水中反复浸泡和刮制,去毛、刮挺、去脂,然后钉在木板上拉紧晾干,每次刮皮子都必须把它浸在清水里,直到皮料变得薄而有光泽。刮好的皮子支撑在木架上,在阴凉处晾干。当它干净透亮时,就可用于制造皮影,皮料刮完以后,犹如玻璃一样,因此更宜雕刻。

02

画稿

草图阶段亦称为画稿阶段,做皮影时有专业的画稿,简称为“样谱”。即按人物的不同身份与个性,设计出各种各样的形象,而这些设计都是有特定过程的。

03

过稿

首先,由雕者把刮好的皮分解成小块状,潮软后,再用油汁逐次推摩,使牛皮变得平展光滑,从而消除了皮质的紧缩性,之后才能画图案,也叫“过稿”。

04

雕刻

▲雕刻工具

皮影戏的雕刻方法有阳雕和阴雕两种,主要体现在皮影戏面部的雕刻上。阳雕是指用线条勾勒出轮廓,其余部分镂空,主要应用于皮影戏中精细的部分。而阴雕是用镂空的线条勾勒出轮廓,整个表面的其余部分也可以用色彩来进行情感刻画。

05

敷彩

敷彩是需要分别上色的,按照不同的角色和服饰上不同的色彩。皮影戏需要双面上色。常用的染色方法有平涂和染色。平涂是将颜色均匀地涂在皮料上,使颜色深度一致。晕染就是渲染出不同明度的层次和立体效果,左手拿住刻好的皮料部件,右手食指和中指、中指和无名指各夹一只毛笔,一只沾颜色,一只沾清水,沾色的笔将颜色涂抹在部件的重色部位,然后用沾清水的笔将染色晕开。另外两条刀口组成的线条图案可以涂上黑色,而影人的颈部、衣领口、双手都不涂色不上油。

06

发汗

▲脱水发汗制作过程

敷色后还要给皮影脱水发汗,目的是为了使敷彩经过适当高温吃入牛皮内,并使皮内保留的水分得以挥发。脱水发汗的方法很多,有的用薄木板夹住皮影部件,压在热炕的席下;也有的用平布包裹皮影部件,以烙铁或电熨斗烫;另一种很老的土办法就是用土坯或砖块搭成人字形,下面用麦秸烧热,压平皮影使脱水发汗。

07

缀结

为使皮影能自由活动,皮件全身须分头、胸、腰、手、腿及臀等部分,分别制作,再系以铁丝或麻丝。此外,尚须加上操纵杆,数目视角色而定。

大功告成

地域皮影戏

皮影戏在中国各地广泛分布,主要流行于陕西、四川、福建等地。 皮影戏的发源地是陕西,随后传播到全国各地,形成了多种地方特色的皮影戏形式。

陕西皮影

陕西皮影一直在三秦大地上代代相传。长期的实践已经形成了东、西、南三路皮影。

▲清代 花架

西安明清皮影艺术博物馆藏

▲东路皮影

秦英征西

▲南路皮影 朝见

东路皮影的尺寸一般在28厘米左右,西路皮影在40厘米左右,南路皮影则在24厘米左右。东路皮影一般为男性角色大多豹头深目,女性角色妖媚秀丽。

▲西路皮影 人物

西路皮影的主要特征是通天的鼻梁明显突出。西路皮影在刻画人物面部表情特征时,其造型有一定规律:一般生、旦为长方脸,下颌转折处较为方正;净、丑多为圆脸,天庭饱满、额头突出,给人以凶猛或滑稽之感。南路皮影较前两者,个性特征就不那么明显了。

海宁皮影

▲海宁皮影演出

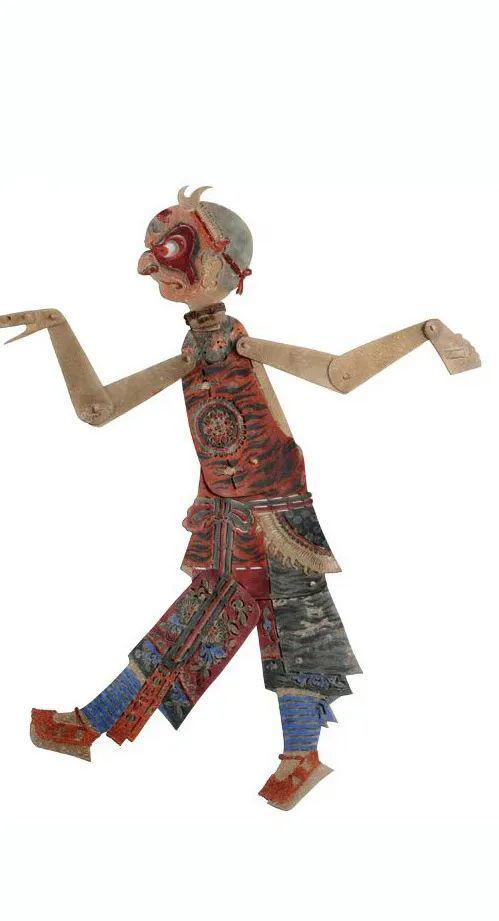

海宁皮影的影人用羊皮或牛皮为材料,通过绘图、剪形、勾线、上色、缝制插签等工序制成,主要特点是 “少雕镂、重彩绘、单线平涂”,脸形圆活、单眼侧面、少夸张、近实像、富“人情”味;整体以单手、并足(侧身)为主,颇具民族民间特色。

▲清末民初 浙江海宁皮影人 上海博物馆

海宁皮影图案造型保留了江南水乡的剪纸艺术和京剧脸谱中色彩分明的特点。人物形象栩栩如生,脸部表情惟妙惟肖,绘制和刀法精细,整体轮廓高度概括简洁。

▲海宁皮影人物面

影人大小高约35-39厘米,制作精美,一般都是平涂的单线,线条干净细致,图案纹路清晰。影人身段和头像结构巧妙,部件可以脱卸分离,按剧情所需可以配置不同的人物头像或服饰。

唐山皮影

唐山皮影多以驴皮为主,雕刻技法更为精美细腻,人物形象更加秀丽写实。唐山皮影结构严密,雕刻的刀法非常讲究。在刻法上主要有阳刻、阴刻、软刻、硬刻等。

▲皮影人物

▲五峰会

一个人形分为六部分,用铁丝和丝线操纵自如,从造型看人物,高额、小嘴、通鼻,形象典雅而俏丽,因其采用了黑、绿、红三种基色塑造人物形象和点染场景,使其具有简洁明快和极富夸张的艺术风格。

四川皮影

▲成都皮影

四川皮影分东西两派,西路在川西成都平原,以成都灯影为代表,东路分布在川东、川北山区,以川北皮影为代表。成都皮影按照尺寸大小,分为大皮影和中皮影两种。

▲成都大皮影

大皮影身高60-70厘米,中皮影身高20-30厘米。皮影的影偶以半透明的黄牛皮(俗称“亮皮子”)为原料,个别大影人高达1米。川北皮影按照尺寸大小分大、中、小三 种,大的高约66厘米,俗名“大门神”;中型高60-50厘米,叫“二门神”;小巧别致的高约26厘米,叫“小门神”。

▲唐僧皮灯影

四川博物院藏

▲唐僧皮灯影

四川博物院藏

▲杨贵妃皮灯影

四川博物院藏

四川皮影的脸谱造型夸张幅度大,注重刻画人物的性格,尤其着力人物眼睛的设计,如全脸是阴刻,只将眼球和眼部的装饰阳刻,显得目光炯炯传神。成都皮影在工艺造型上,以镂空为主,辅以染色(红、黄、蓝),虚实相关,疏密相间。净角有很强的装饰味,用镂空雕花结合色彩表现,刻画重点在眉以及面颊部分。在刻画丑角时,往往运用夸张的手法描绘眼部、胡须和头部装饰,因此极具装饰美感。而生、旦角色皆为空脸,以流畅的线条表现。前额突出呈弧形,下巴亦为圆弧形,这也突出表现了四川地区追求丰满美所至。

▲川北皮影《双下山》

川北皮影又分为土皮影、广皮影和王灯影三类。土皮影皮厚,色彩较暗,圆下巴,提弓在下巴上,雕刻粗糙,花纹多为暗刀,道具少,影人脸谱既写实又多为非镂空的实脸,影人头和帽可以分离。副造型制作比较粗放,不便表演操作。广皮影影偶雕工精致,提走灵活方便,表演艺术精湛。王灯影雕刻精细,人物造型生动,线条清晰流畅,色彩鲜亮协调,构图完整统一。

“三尺生绡作戏台,全凭十指逞诙谐。有时明月灯窗下,一笑还从掌握来。”皮影戏不仅是中华民族艺术殿堂里的一颗璀璨明珠,更是让当代人触摸历史脉搏、留住文化记忆的重要载体。在一代代传承人的使命与初心的持续坚守下,这项在光影间跳动的传统民间艺术不断焕发出勃勃生机。

参考资料

向上滑动阅览

1、朱恒夫.中国皮影戏的历史、现状与剧目特征[J].浙江艺术职业学院学报,2020 18(1)

2、知了青年.《了不起的匠人18:高考状元的皮影梦》天津博集新媒科技有限公司,2016年10月

3、付广彬.对皮影艺术的历史与发展的探究[J].农家科技(上旬刊),2021(7)

4、戴薇薇.论湖南皮影戏传承与创新发展[J].艺海,2021(7)

5、王卫东.陕西皮影文化特征考[A].咸阳师范学院学报,2014 29(3)

6、杨丽嘉.海宁皮影影人构形元素探析[A].大众文艺,2014 24(2)

7、许瑾.海宁皮影图案造型艺术研究[A].包装世界,2015(3)

8、王建春.论四川皮影艺术的审美特征[J].东京文学,2011(6)

9、赵丽.皮影的造型特点及表现手法研究[A].中国皮革,2022 51(7)

10、王雪,董晓黎.中国皮影的制作与传播探究[A].采写编,2022(7)10、王雪,董晓黎.中国皮影的制作与传播探究[A].采写编,2022(7)

11、任东.浅析川北皮影的源流、特色及现状[A].四川教育学院学报,2008 24(2)

12、皮影数字博物shadow.caa.edu.cn

*本期推送部分图文源自网络,版权归原作者所有。

阅读推荐

《皮影》

童芸 编

黄山书社

J827/0147-1

馆藏地:总馆中文书刊普通外借室

皮影戏又称“影子戏”“灯影戏”,是用兽皮或纸板剪制成形象,借灯光照射形象的影子来表演故事,是一种中国特有的民间戏曲形式。皮影戏吸收了中国各地民间戏曲和曲艺的精华,在各地乡间广受欢迎。本书介绍了皮影戏的发展与流派、表演与唱腔,以及影人造型等方面的内容,希望读者通过本书领略皮影戏的光影变化之美。

《中国皮影戏》

赵红帆 编

广西师范大学出版社

J827-49/4824

馆藏地:总馆中文书刊普通外借室

本书介绍了中国特有的戏剧形式——皮影戏。用简洁而不失趣味的文笔向读者讲述“皮影是耍的”这一有趣的皮影特色,从皮影制作到艺术造型,从搭配曲目到各种流派,丰富多彩的皮影戏已经伴随了一代又一代孩子的成长。在光影相随中,朦胧的油灯勾勒出想象驰骋的世界,一旦走进皮影艺术,孩子们便如同走入一个如真似幻的艺术世界。

数字资源

滑动查看使用方法

在线阅读方式:杨浦区图书馆官网→数字资源→汇雅电子书→艺术

杨浦区图书馆

微信公众号:ypqlib

● 扫码关注我们